Aaaah, que j’aime les dystopies qui parlent de sport. Souvent, le message est lié à la soumission des masses par un spectacle abrutissant. Et pour le coup, Rollerball est totalement dans cette veine. Le Rollerball de 1975, j’entends. Parce que c’est de ce film-ci dont je vais parler. Essentiellement parce que je n’ai pas lu la nouvelle de William Harrison. Et que le remake de 2002 est tellement désavoué par John McTiernan que je vais respecter sa volonté de ne pas parler de ce film.

Un monde en paix et uni autour d’un sport ultra violent

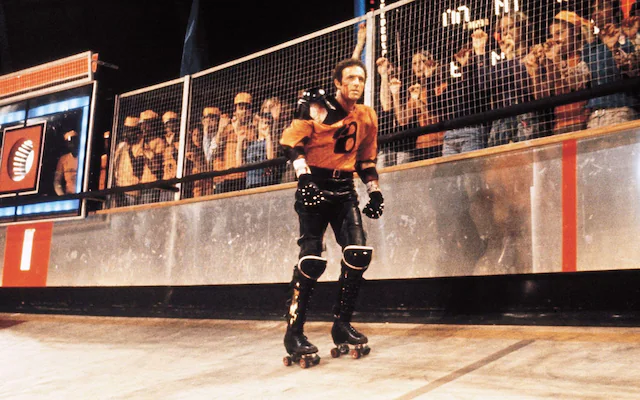

L’histoire. En 2018, le monde est en paix. Il est désormais régi par six corporations qui apportent à l’Humain tout ce dont il a besoin pour son confort matériel. Cependant, l’Humain étant ce qu’il est, il a besoin de se purger de ses violences intrinsèques. Plutôt que d’organiser une nuit où tous les crimes sont permis, les corporations proposent un jeu très violent, le rollerball. Un subtil mélange de patin à roulettes, moto et football américain. A chaque match, les joueurs mettent leur vie en jeu car le Rollerball n’a qu’une devise “Le jeu est plus grand que le joueur”.

Un joueur que l’on veut mettre à la retraite

Houston fait partie des meilleures équipes de rollerball. Parmi eux, on retrouve Jonathan E., joueur vétéran élevé au rang de star. Alors que Houston vient de remporter une nouvelle victoire, Jonathan est convoqué par Bartholomew, un des pontes du Rollerball, qui lui annonce que le joueur va être mis en retraite. Maos il aura droit à une super soirée rétrospective diffusée en multivision. Sauf que Jonathan n’a pas du tout envie de prendre sa retraite et l’insistance de Bartholomew lui paraît suspecte. Il commence alors à remettre en question le système des corporations.

Un individu remet le système en question

On est donc sur une dystopie classique. Un personnage parfaitement intégré au système et qui en accepte les rouages vit une péripétie qui lui fait voir les choses différemment. Fait amusant, ou pas : Jonathan E. commence à rejeter le système parce qu’on veut lui interdire de jouer. A noter que ce n’est pas par gloire personnelle. Il refuse car il se sent incapable d’abandonner l’équipe à un moment crucial pour elle, le championnat du monde. Pourtant, Jonathan a déjà eu l’occasion d’éprouver l’autoritarisme du consortium puisqu’un de ses dirigeants a décidé de séparer Jonathan de sa femme, Ella, car il la voulait pour lui. Donc on note : Jonathan accepte qu’on lui retire sa femme mais pas ses copains de jeu.

Enquête et matchs

A partir de la visite de Jonathan chez Bartholomew, dans une pièce qui ressemble tellement à l’appartement de Simonson dans Soleil Vert que je jurerais que c’est le même décor, le film va se scinder en deux. D’un côté l’enquête de Jonathan pour comprendre pourquoi on veut à ce point le contraindre à partir et les matches de rollerball qui vont monter en intensité. Cette dichotomie va nous servir deux classiques de dystopie : les rouages d’un pouvoir autoritaire et l’abrutissement par le divertissement.

Un roller derby ultra vénère

Décrivons d’abord le Rollerball. Le match se joue sur une piste ronde et inclinée. Façon piste de vélo indoor ou de roller derby mais très inclinée. D’ailleurs le Rollerball, c’est du roller derby avec des motos au milieu et quelques touches de football américain. Le tout rend parfois des images assez confuses mais le sport est rapide et dans la vraie vie, ça cartonnerait. Évidemment, le Rollerball ressemble énormément au Motorball de Alita : Battle Angel avec ce côté ultra violent.

Un autoritarisme discret

Parlons donc du système des corporations, plutôt opaque en début de film. Ce qu’il semble être pour tout citoyen car l’enquête de Jonathan ne va pas lui révéler d’incroyables secrets. On lui donne des informations disponibles, sur un ton de conversation, comme si c’était évident. On comprend donc d’entrée de jeu que le fonctionnement des corporations se repose pas mal sur le manque d’intérêt des citoyens, satisfaits de ce qu’ils ont, sur la marche du monde. Par contre, si le fonctionnement ne semble pas être secret, l’histoire des formations, elle… Ainsi, quand Jonathan veut aller à la bibliothèque faire des recherches, on lui apprend que tous les livres ont été numérisés et édités par la corporation avant d’être stocké dans un super ordinateur situé à Genève. Point Fahrenheit 451 et 1984, ici. Jonathan se rendra à Genève mais réalisera sur place que le Super ordinateur, nommé Zéro, est défectueux et il ne pourra pas obtenir les informations qu’il désirait.

Un jeu qui vire à la mise à mort

Jonathan essaie aussi de comprendre pourquoi on cherche à l’évincer et met son entraîneur dans le coup. Puisqu’il refuse de partir proprement, il est désormais question de l’éliminer. Lors de la demi-finale face à Tokyo, les règles sont assouplies pour permettre tous les coups, surtout les plus bas. Durant le match, Blue, un des motards de Houston, meurt alors que sa moto prend feu tandis que Moonpie, autre joueur populaire de l’équipe et ami de Jonathan E., subit un choc cérébral très violent donné volontairement par l’équipe adversaire. Il ne s’en relèvera pas.

Ultime match

Alors que la finale approche, Jonathan E. décide d’y participer. On lui envoie Ella pour le dissuader, son entraîneur lui explique que cette finale sera “sans règles” et que celle-ci n’a qu’un objectif : la mise à mort du héros. Je ne vous dis pas comment ça finit, déjà parce que la fin du film est le moment le plus réussi de Rollerball selon moi. Ce qui est intéressant dans ce dernier match, c’est vraiment la ferveur populaire. On voit un public survolté en début de match, un peu bagarreur mais au fur et à mesure que les joueurs sont tués ou gravement blessés, le public se calme et finit par se taire, la dernière action du match se fait dans un silence glaçant. Un échec pour le consortium qui se servait du Rollerball pour défouler les foules mais a dépassé la tolérance à la violence de ce dernier.

Le consortium ne veut pas de héros

Alors vous allez me demander “tuer une vingtaine de joueurs de Rollerball juste parce qu’il y en a un qui veut pas prendre sa retraite, c’est un synopsis un peu con con quand même.” Non car il y a une explication à tout ça. Quand même ! Le Rollerball est un sport collectif et le fait que Jonathan E. soit à ce point populaire casse cet idéal de collectivisme en remettant en avant un certain individualisme. Le Rollerball est censé être plus grand que le joueur, Jonathan E. était en train de renverser la devise. Un danger pour la Corporation ? Manifestement, oui. Et la réaction du public lors de la finale laisse deviner qu’ils ont perdu bien plus qu’ils n’ont gagné dans cette manœuvre.

Le consortium, une fausse utopie

Rollerball, plus que le récit d’un système totalitariste, sonne comme une fausse utopie. De prime abord, la société qui nous est décrite semble apaisée. Tous les citoyens ont ce dont ils ont besoin, y compris un spectacle violent pour permettre à leurs pulsions les plus sombres de s’exprimer. Cependant, on découvre assez vite que les pontes de la Corporation font ce qu’ils veulent. Dans la nouvelle, par exemple, Jonathan E. soupçonne que sa femme était encouragée par la Corporation pour sortir avec lui en début de carrière puis le ponte dont elle était la compagne l’avait récupérée. A noter que la nouvelle s’appelle en français Meurtre au jeu de boules et j’adore tellement. Qui irait imaginer que c’est le titre d’une dystopie sanglante et pas d’un épisode de Louis la Brocante ? Dans le film, la corporation offre une autre compagne à Jonathan E., Daphne, dont il ne veut visiblement pas. De fait, la corporation semble estimer que, pour se maintenir, il suffit de donner au peuple ce qu’il veut. Une doctrine “du pain et des jeux” très littérale. Lui donner le spectacle de la mort s’il le faut car l’individu ne compte pas vraiment.

La liberté de création des années 70

Bref, j’ai bien aimé ce Rollerball, déjà pour son esthétisme seventies, comme d’habitude. Une esthétique pas forcément psychédélique, on est loin du clinquant de Logan’s run mais qui a quand même son charme. J’ai apprécié la technologie “multivision”, à savoir la télévision du futur, composée de quatre écrans : un grand et trois plus petits qui montrent la même scène avec un cadrage différent. Voire la même scène tout court, parfois. Je n’ai pas bien saisi l’intérêt du truc mais je salue l’effort. La réalisation est parfois inspirée, notamment lors de l’accident de Moonpie ou la scène de fin. La scène du visionnage de la rétrospective dédiée à Jonathan E. dans un manoir cossu permet également d’admirer la liberté de réalisation de l’époque. Bref, un film qui n’a pas particulièrement vieilli et qui se regarde très bien encore aujourd’hui.