On peut classer très grossièrement les œuvres dystopiques en trois grandes catégories : les dystopies, les (fausses) utopies et les uchronies. Et puis, il y a les zones grises. Des œuvres que tu classerais plutôt dans une catégorie mais ça se discute. Aujourd’hui, nous allons donc parler d’une œuvre à part. Vraiment à part, à tous les niveaux. Nous allons parler de l’anthologie BD “Les cités obscures” de François Schuiten et Benoît Peeters, qui navigue entre ces trois genres. Une anthologie dont j’ai très envie d’acheter quelques planches pour les encadrer et les mettre dans mon bureau tellement c’est beau.

Dans un monde parallèle, nos villes ont grandi différemment

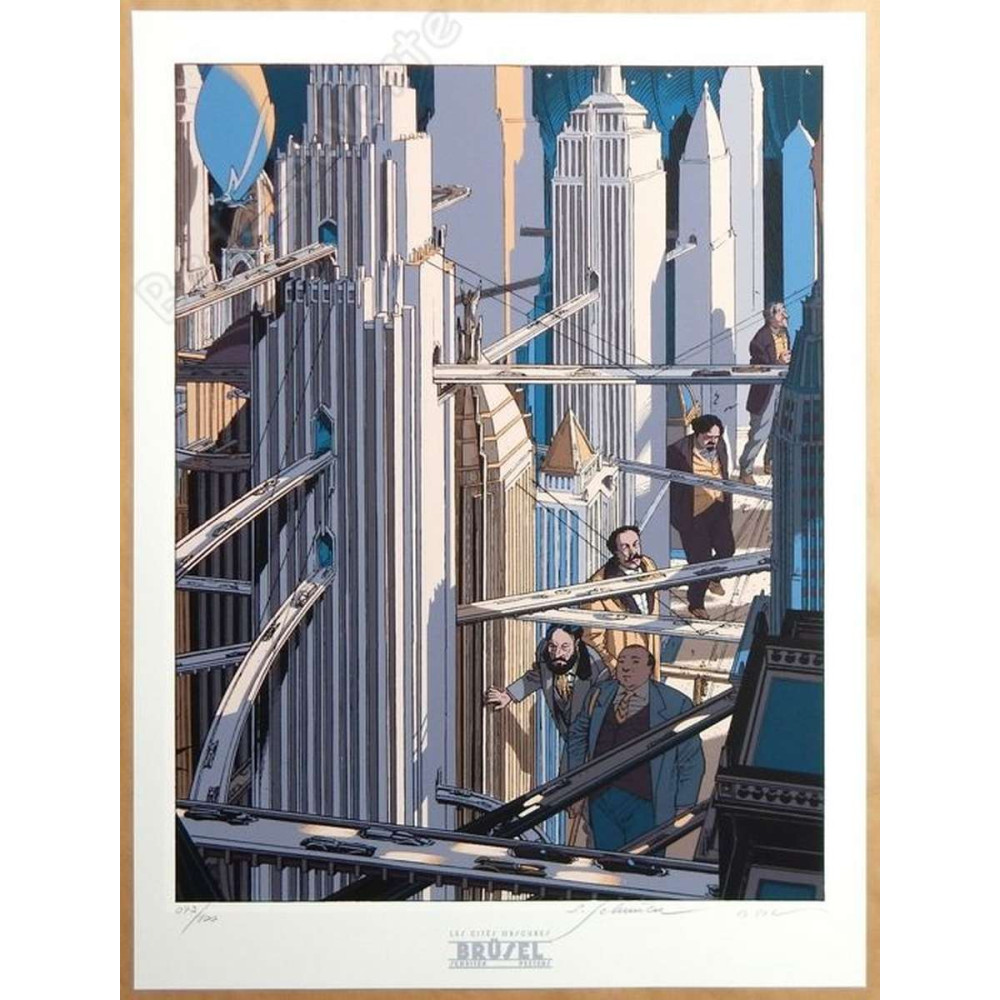

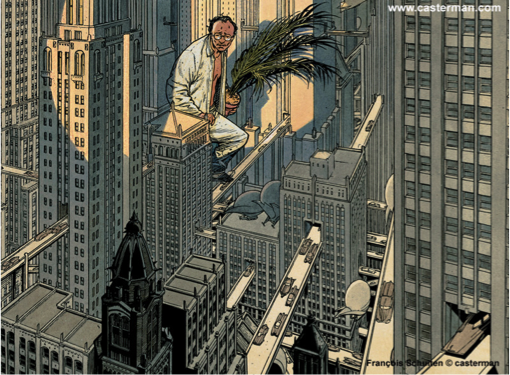

L’histoire ? Selon certaines archives, retrouvées à droite à gauche, il existerait un monde caché, parallèle au nôtre, dans lequel se nichent différentes cités. Souvent proches des nôtres, elles ont cependant connu un développement différent. On va aussi retrouver Pâhry ou Brüsel, par exemple. Mais des version de Paris ou Bruxelles totalement réinventées, couvertes, ici, d’immenses immeubles qui rappellent New-York. Chaque histoire va nous amener dans une ville différente pour nous raconter son histoire. Fait intéressant, Schuiten et Peeters ne se contentent pas d’un récit dessiné, non. Ils garnissent leur histoire d’une multitude de sources afin de donner à leur album des airs de dossiers d’archives.

Un travail de très longue haleine

Le premier volume est sorti en 1983, le dernier en 2023. Le rythme de publication est très anarchique. On a treize volumes en quarante ans avec une grosse pause entre le tome 12, Souvenirs de l’Eternel présent (2009), et le tome 13, le retour du Capitaine Nemo (2023). Tome 13 qui est quand même bien à part, une sorte de hors-série. Il faut dire que le travail est d’une richesse incroyable. Tant au niveau des textes d’archives que des dessins.

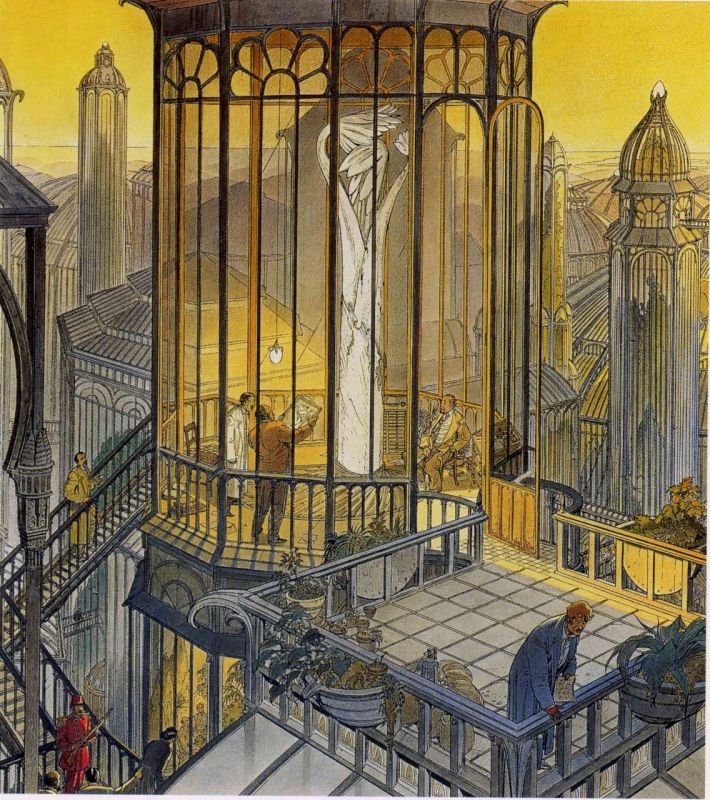

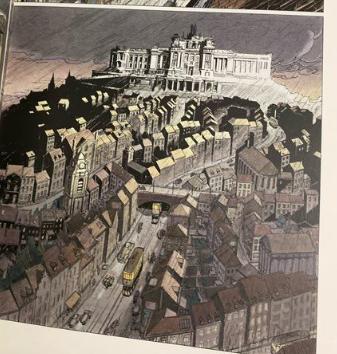

L’influence de Horta dans l’architecture de ces villes parallèles

Arrêtons nous sur l’esthétique car elle est importante, voire cruciale. François Schuiten, le dessinateur du duo, est belge et ça a une énorme importance. Parmi ses influences assumées, on va retrouver Magritte mais surtout Victor Horta. Pour ceux qui ne sont pas calés en architecture et en ville de Bruxelles, Horta est un architecte belge, pape de l’Art nouveau en Belgique. On reconnaît la patte d’Horta à ses lignes courbes. Pour ceux qui iraient se promener à Bruxelles, il a réalisé de nombreuses façades de Grands magazins dont celle des magasins Waucquez, transformés aujourd’hui en musée de la BD. Qui est très sympa et que je vous encourage à visiter. Il avait également réalisé la Maison du Peuple qui a été depuis détruite. Fait que l’on retrouve consigné dans le volume consacré à Brüsels avec une volonté farouche de détruire l’ancien pour moderniser la ville en la recouvrant d’immenses immeubles évoquant plus New York que Bruxelles.

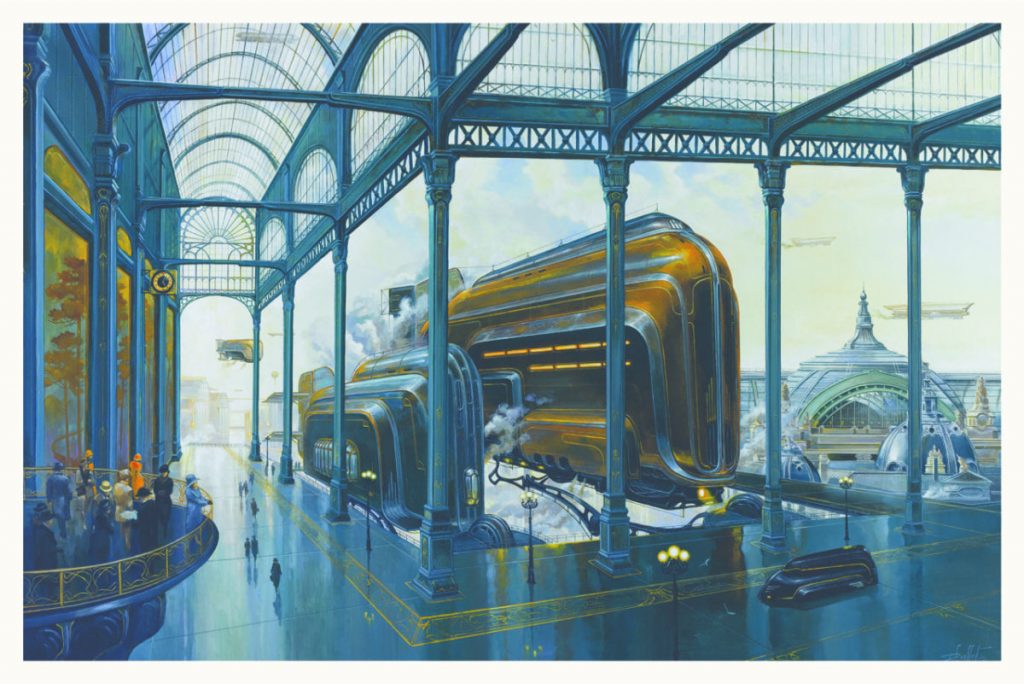

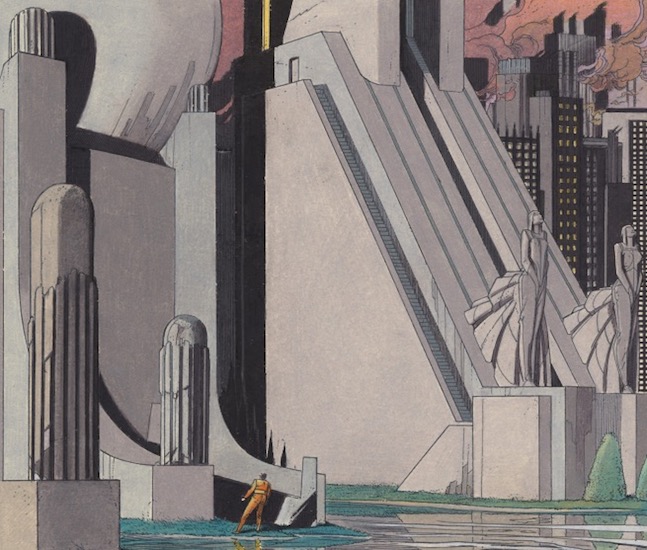

Des orientations très Art Déco

Le cas de Brüsels est intéressant car il est au coeur des récits dystopiques des Cités obscures. Dans chaque opus, nous avons droit, d’une part, à des villes gigantesques aux architectures insensées. Notamment Samaris, la première cité décrite dans le tome 1, une cité dans un style résolument Art Déco, une version fantasmée de ce Bruxelles imaginé par Horta, certainement. J’ai un amour sans borne pour l’Art déco donc autant dire que ce premier volume m’a convaincue. Art Déco qu’on va croiser très régulièrement dans les univers dystopiques comme dans Arcane, Bioshock, le Metropolis de Rintaro, Avril et le monde truqué, Les yeux doux ou encore Paris-Capitale. L’histoire de Samaris est intéressante car elle résume le style dystopique des Cités obscures : derrière la prouesse architecturale, la ville est un système mortifère ou à peu près.

Des villes devenues ingouvernables

Les exemples de La Tour ou Brüsels sont intéressants car ils montrent des villes qui ont échappé à leurs concepteurs. Dans La Tour, des citoyens s’ébattent dans un système qui semble désormais sans pilote. Dans Brüsels, les politiques discutent entre eux dans des pièces regorgeant d’immenses maquettes tandis que les citoyens se retrouvent en prise avec une cité qui déraille. Les pontes discutent entre eux de ce qu’il faudrait faire ou pas, proposant tous des solutions des plus aberrantes tandis que les citoyens doivent se débrouiller seuls pour résoudre leurs problèmes, ne trouvant pas d’oreille attentive à leur problème. Brüsels dénonce également la perte d’âme des villes qui écrasent leur patrimoine au nom d’une certaine modernité.

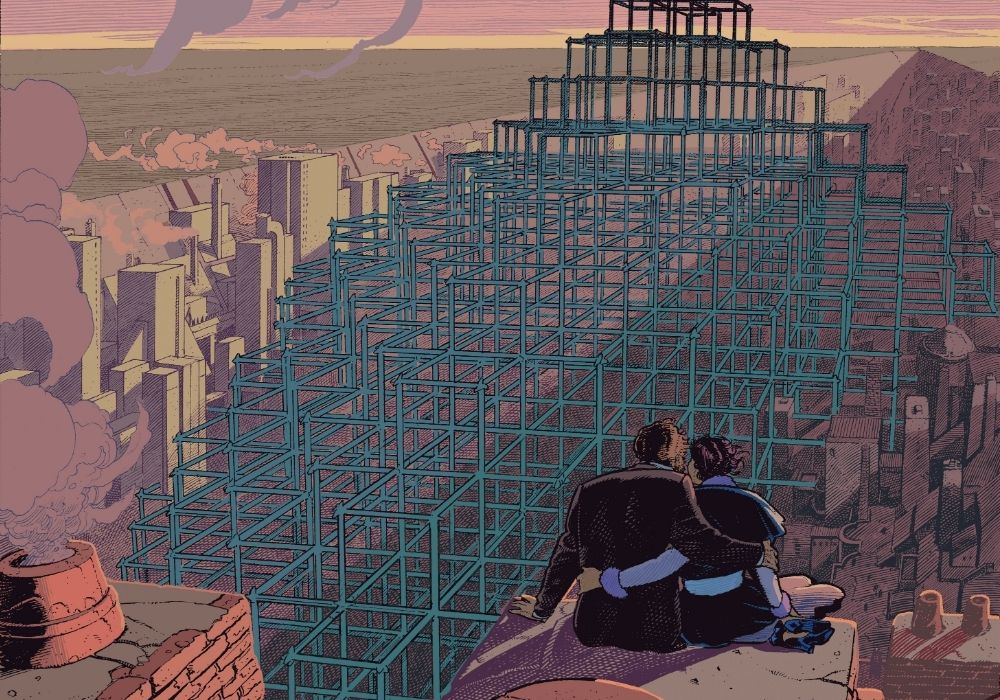

Des architectures qui influencent la mentalité des habitants

La fièvre d’Urbicande est également intéressante car là, c’est un artefact trouvé inopinément qui va transformer la ville et faire basculer le pouvoir. Urbicande est une société totalitaire coupée en deux par un fleuve qui sépare les élites, le nord, et les populations plus pauvres, le sud. Métaphore de notre monde actuel ? Je ne sais pas. Eugen Robick, un urbatecte, entre en possession d’un petit cube creux trouvé sur un chantier archéologique. Sauf que le cube va croître petit à petit, transfigurant la ville… et créant un nouveau pont entre nord et sud, emprunté par les citoyens. Un élément extérieur transforme totalement la ville, la mentalité de ses habitants qui vont finir par renverser le pouvoir.

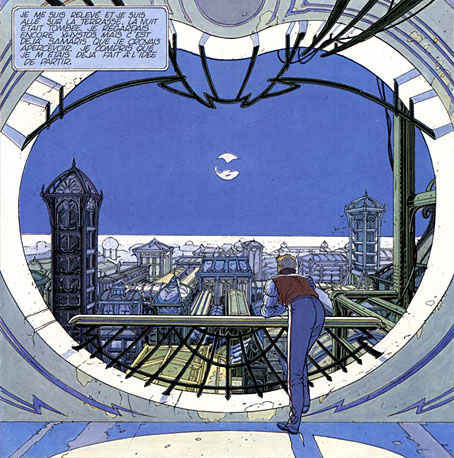

De folles machines et des voyages en dirigeable

Les cités obscures débordent d’idées en tout genre. Des idées qui ne trouvent pas toujours leur place dans les histoires et se glissent alors dans la partie “archives” comme les machines folles inventées par Axel Wappendorf, dont un véhicule de croisière pensé pour traverser le désert. On verra ce véhicule en action dans La route d’Armilia où un personnage fait un voyage en dirigeable et survole de nombreuses cités obscures. Dont Brüsels, en proie à un étrange phénomène qui sera expliqué dans le volume suivant, consacré à la version alternative de la capitale belge. Ah, le dirigeable, un classique des dystopies, ça aussi. Les parties sur les transports gigantesques traversant des déserts évoque évidemment Mécaniques fatales.

L’héroïne principale, c’est la cité

Alors est-ce que je conseille Les cités obscures ? Evidemment. Rien que pour certaines planches, déjà. Oui, on peut un peu soupirer sur ce parfum un peu nostalgique, cette rengaine du C’était mieux avant. L’arc de Brüsels commence par un vendeur de plantes en plastique et se termine par des irruptions de plantes gigantesques dans la ville, détruisant certains immeubles. Il y a un parfum de Ravage de Barjavel, parfois. On peut aussi s’agacer du fait que, systématiquement, des messieurs d’âge honorable terminent dans les bras de vigoureuses jeunettes. Mais Les cités obscures offrent vraiment une expérience incroyable. Outre ce côté très “multimédia” qui offre la part belle aux écrits de Benoît Peeters, les styles sont variés. Certaines histoires sont en couleur, d’autres en noir et blanc. Plus que des récits en tant que tels, les auteurs nous offrent des expériences. Ils posent des hypothèses, imaginent des cités et nous exposent leurs idées. Sans qu’il y ait nécessairement une histoire structurée en début, milieu, fin. On ne reste pas en plan, mais le récit n’est finalement pas tant le coeur de l’histoire. La vraie histoire, c’est celle de la cité dont il est question. Les citoyens dont on suit l’histoire, ils ne font qu’y passer, finalement.

J’ai envie de retourner à Bruxelles

Donc oui, lisez Les cités obscures. Et si vous passez à Bruxelles, ouvrez l’oeil, François Schuiten a réalisé plusieurs fresques qui recouvrent les murs de la ville. A défaut de faire revivre le Bruxelles imaginé par Horta, il lui adresse quelques clins d’oeil de ci, de là. Et preuve que la BD est réussie, malgré les petits bémols évoqués plus haut : non seulement j’ai appris plein de choses sur la ville de Bruxelles (Horta, la maison du Peuple, le Palais de justice, le voûtement de la Senne) mais en plus j’ai super envie d’y retourner pour un week-end. Et ça, une fiction qui me donne envie d’aller quelque part, c’est toujours du point bonus.